Como eu conheci a ditadura

Eu não sabia o que estava acontecendo. Lembrava-me de outras inquietações,

que mais tarde descobri: era Brizola, um dos maiores políticos deste país,

defendendo com a Legalidade a democracia e a posse de Jango (João Goulart) na

presidência do Brasil, em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros.

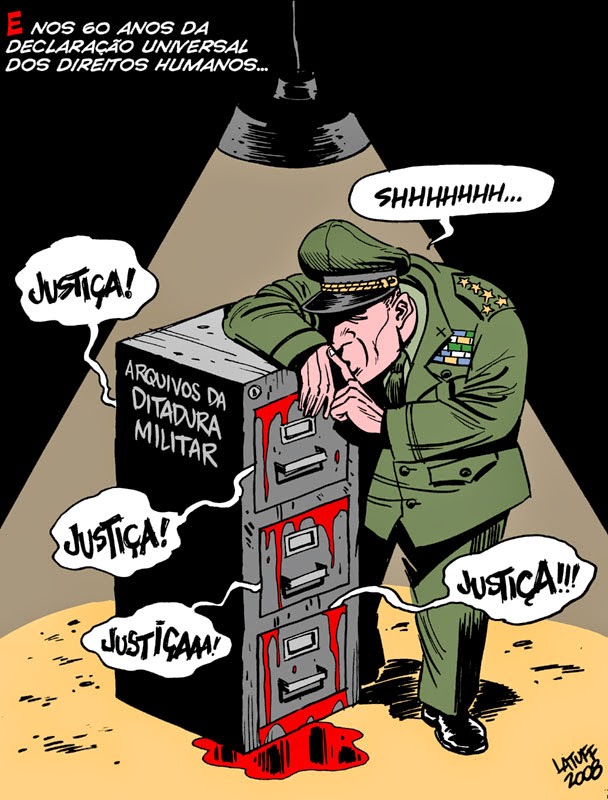

Em 1964, com 13 anos, outra situação de inquietação. Essa bem maior: era

a Ditadura Militar no Brasil. Assim, quanto mais eu avançava na idade, mais eu

tomava conhecimento dos fatos e mais assustadora ela era.

Quando entrei no Curso de Técnico Agrícola, do antigo “ginásio”, pude

obter mais informações sobre o que se passava no país. Pois, tinha os alunos do

final de curso, esses com mais de vinte anos e com uma visão mais ampla da

situação. Dentre eles o presidente do Grêmio Estudantil, que tinha uma

liderança muito forte, era o líder desta turma. Ele e alguns professores nos

abriram a mente para os questionamentos políticos e as mazelas da ditadura. O

contato com essas pessoas me deu conhecimento sobre o que estava acontecendo no

Brasil, neste período comecei a entender as canções e as manifestações

artístico-culturais com teor político, em cena na época. Dei meu adeus a Jovem Guarda. “Alegria,

Alegria”, só queria ouvir Chico, Caetano, Taiguara, Vandré e outros da MPB nos

efervescentes festivais da canção.

De uma maneira pueril entendíamos que os militares eram os bandidos e os

perseguidos os mocinhos, principalmente os estudantes das capitais com suas

manifestações contra o regime. Com toda esta informação e vendo a truculência e

a irracionalidade dos militares e seus órgãos repressores, eu e outros garotos

só não entramos para nenhum grupo porque éramos muito jovens e não tínhamos

conhecidos na subversão. Éramos mais pobres e nossa contestação se reduzia

a um pequeno grupo de teatro amador do qual fazíamos parte.

Num belo dia, próximo das férias, chegaram os militares no colégio para

falar sobre nosso alistamento, aquilo foi à gota d'água. Demos uma

violenta vaia no tenente, dissemos que não queríamos servir o exército, não

queríamos armas e nem matar estudantes. A situação tomou outro rumo, o tenente - um sujeito magrinho e de voz aguda - arregalou os olhos, deu uma violenta

descompostura na turma e no meu caso especial por ser o metido. Disse que

ia me pegar, ameaçou outros da mesma maneira e foi novamente vaiado.

O alistamento só não terminou em

detenção porque éramos menores. Acho que deixamos a direção do colégio em

maus lençóis, porque fomos chamados atenção pelo chefe de disciplina e o

presidente do Grêmio Estudantil sumiu por um tempo. A situação ficou dramática.

Não ganhei meu documento de reservista, a famosa terceira que dava dispensa de

servir as forças armadas. Não pude jurar a bandeira (pois, se o tenente me

visse estava ferrado), meu pai me enviou para umas férias na casa do meu avô

João em Santa Catarina e contou-me que meu avô Chico (parte de mãe) era muito

político, ele conseguiu o meu certificado de reservista com ajuda do Deputado

Brusa Neto de Porto Alegre. Eu sempre lembrando o olhar furioso daquele

tenente, ficava de olho nos lugares aonde ia, fiquei muito tempo me cuidando do

tal militar. Porém, muito provavelmente,

aquele militar já tinha se esquecido de nós a muito tempo, não passávamos de

meninos.

Em dezembro do ano em 1968, foi baixado o Ato Institucional nº. 5, o

famoso AI-5 que definiu o momento mais duro do regime militar, dando poderes de

punir arbitrariamente qualquer pessoa que fosse considerado inimigo do

regime. O próprio Deputado Brusa Neto,

que me ajudou com o meu cerificado de reservista, foi cassado pelo AI-5.

Após a saída do colégio, eu nunca mais soube do Presidente do Grêmio

Estudantil. Recentemente eu soube que ele morreu, e que ele foi político, prefeito

de um município do interior do Rio Grande do Sul. Um grande sujeito que mostrou

para mim, e creio que a muitos outros meninos, uma visão diferenciada sobre o

que era a política.

Sem querer pensar apenas na ousadia de menino, meu momento contra a

ditadura foi no “ano que não acabou” (1968), marcado na história do Brasil e do

mundo como o grande momento da contestação da política e dos costumes, era

“proibido proibir” e eu ainda não sabia disso. Sem saber eu estava com um pé na

contracultura escutando os Mutantes e Caetano. Caetano que disse ao público

“vocês não estão entendendo nada” e com razão. No ano seguinte já estava

curtindo o Festival de Woodstock, o Festival Sul-Brasileiro da Canção em Porto

Alegre e perambulando pelas ruas da cidade.

Bem mais tarde também descobri que a ditadura não foi só dos militares,

alguns militares até foram contra, foi civil-militar porque contou ativamente

com a participação de empresários. Estes mesmos civis fazem parte de uma

burguesia entreguista “brasileira”, um câncer que vive hoje como neoliberais. Foram

inspirados pelos “conselhos” dos norte americanos para criar entidades como a

OBAN, IPES, IBADA, para auxiliar e financiar o golpe e a repressão.

Notei que muita gente queria o golpe, foram atrás de conversa de padres e

políticos conservadores, até na família tive uns parentes babacas (todos tem

alguns), que ficavam naquele altar de família, propriedade, e bons costumes. Depois

se assustaram e passaram a fazer oposição à ditadura. Alguns dos seus filhos

continuam idiotas até hoje, achando que se ficarem ricos vão ficar burgueses e

inteligentes. Vivem da pecúnia e alguns de conveniência, achando que pobre é

vagabundo. Esses são a “abominação política” como diz Marilena Chauí.

Eu me transformei num bom leitor, principalmente dos escritores

marxistas. Aprendi que um não pode comer e o outro ficar olhando, entendi a ver

melhor que a transformação da sociedade só poderá acontecer por meio de uma

distribuição equilibrada das riquezas, das rendas e das propriedades,

diminuindo a distância entre ricos e pobres.

Encontrei o pessoal da esquerda festiva (como dizia o safado do Lacerda)

e nunca mais fui o mesmo. Se alguma coisa valeu na minha vida foi esta

transformação, que me ensinou a gostar de poesias, artes, músicas de qualidade;

de ter ótimos amigos, mais sensibilidade e de ser mais humano "demasiado

humano" como dizia Nietszche.

Jaime Baghá

“Institucionalizou-se o terror cultural, numa revivescência dos

ultrapassados tempos de Hitler. Universidades militarmente ocupadas e os

coronéis da linha dura, inquisitorialmente, boçalmente, interrogando as

expressões maiores da inteligência e da cultura do Brasil, apreendendo livros,

dando buscas nas livrarias, confiscando como subversivos, Guerra e Paz de

Tolstoi, Nosso Homem em Havana de Henry Greene, O Vermelho e o Negro de

Stendhal. Esses interrogatórios e essas apreensões de livros, se não fossem as

trágicas consequências das torturas, dariam um saboroso anedotário, uma

antologia folclórica, um expressivo atestado de burrice.”

Do texto “Memórias de

l964” de Djalma Maranhão.

Por: Celso Álvarez Cáccamo

Tenho a sorte de não ter

ido nunca à tropa. Jamais na minha vida toquei um fuzil nem pude superar a

minha repugnância assombrosa pela cor dos uniformes. A única vez que matei

alguma coisa eu tinha sete anos. Ia com um tio meu e um irmão maior; eu levava uma

escopeta que errou sempre. O meu irmão matou dois tristes birulicos que logo

nem comemos, e durante muitas horas depois senti uma espécie de oco na cabeça,

como uma pergunta essencial, humana, libertária, sobre a inutilidade dessas

mortes. A morte inútil de dois pássaros é o começo da barbárie.

O exército começa na

violência inútil contra dois pássaros, na bofetada injusta de um pai em uma

criança. O exército começa na ordem militar das famílias, no imperativo urgente

dum homem que chega escravizado, e logo o exército cresce dentro de nós, como

uma geometria inapelável, e estende-se ao domínio sexual, à violação, às

discussões autoritárias, o exército estende-se ao trabalho onde reproduzimos

uma hierarquia celestial, às aulas das universidades, às monarquias, a deus. E

logo, quando já o exército contamina quotidianamente a alma e o cérebro, quando

já assassinou a utopia com que nascemos e que algum dia havemos recobrar, então

é singelo dar-lhe um uniforme, vesti-lo de verde, pôr-lhe um nome e um adjetivo,

e acolhê-lo entre nós como se fosse natural e não uma trama dos poderosos e sua

consciência para impedir a liberdade.

O exército não é só a instituição mais repugnante jamais criada no planeta: o exército é uma atitude, uma cultura, uma maneira de destruir as coisas. O grau de sofisticação dos instrumentos de destruição e morte é algo tão horrível que só nos pode levar a duvidar do sentido do universo. Há armas que estragam por dentro, deixando cavidades irreparáveis na epiderme. Há armas de metal pequeno que furam os caminhos harmônicos do corpo deixando ao sair rastros vermelhos e retalhos de carne. Há armas que estouram ao pisá-las, semeando órgãos sangrentos nas areias naturais. Há armas que matam lentamente: na sua agonia atômica o corpo perde a pele e os cabelos e acaba a vida entre vômitos vazios, impotentes. Há armas que matam muitos anos depois, de câncro e de cegueira. Há armas que deixam mapas queimados na pele, como macabras metáforas dos territórios ocupados: a Beira Oeste, a Faixa de Gaza, Irlanda. Há armas que asfixiam e armas que desmembram. E há armas que assassinam legalmente nas câmaras esterilizadas dos presídios, armas que eletrocutam com consenso, armas policiais que derrubam sujos ladrões urbanos na cumplicidade da noite, armam de álcool legitimado, armas de poderosas seringas, armas de palavras que insultam aos que falam ou escrevem diferente, armas anatômicas que violam meninas de dois anos, armas de tinta que assinam execuções e masculinas leis injustas.

Contra esta barbárie, contra este épico da morte, só nos cabe a insubmissão ativa. A insubmissão não é um ato político: é uma atitude, uma necessidade, uma aposta pela utopia que querem esmagar por lhes dar medo. Porque dá medo imaginar um lugar comum onde percamos a noção do ser e da história e onde sejamos apenas a extensão humana do azar, outra forma da matéria, cada um na sua carne e tocando a dos outros, no território sem poder que levará sempre a espécie humana à inteligência. A insubmissão é mais do que uma náusea por matar: é a necessária revolta contra esta epopéia de miséria. Poderão desaparecer as castas militares. Poderemos aprender a controlar-nos mutuamente, sem pistolas, no consenso. Poderemos fingir que chegamos já ao limite da igualdade. Mas, enquanto existirem os presídios, as favelas, os bairros crematórios, enquanto existir uma fronteira real, existirá o exército.

O exército não é só a instituição mais repugnante jamais criada no planeta: o exército é uma atitude, uma cultura, uma maneira de destruir as coisas. O grau de sofisticação dos instrumentos de destruição e morte é algo tão horrível que só nos pode levar a duvidar do sentido do universo. Há armas que estragam por dentro, deixando cavidades irreparáveis na epiderme. Há armas de metal pequeno que furam os caminhos harmônicos do corpo deixando ao sair rastros vermelhos e retalhos de carne. Há armas que estouram ao pisá-las, semeando órgãos sangrentos nas areias naturais. Há armas que matam lentamente: na sua agonia atômica o corpo perde a pele e os cabelos e acaba a vida entre vômitos vazios, impotentes. Há armas que matam muitos anos depois, de câncro e de cegueira. Há armas que deixam mapas queimados na pele, como macabras metáforas dos territórios ocupados: a Beira Oeste, a Faixa de Gaza, Irlanda. Há armas que asfixiam e armas que desmembram. E há armas que assassinam legalmente nas câmaras esterilizadas dos presídios, armas que eletrocutam com consenso, armas policiais que derrubam sujos ladrões urbanos na cumplicidade da noite, armam de álcool legitimado, armas de poderosas seringas, armas de palavras que insultam aos que falam ou escrevem diferente, armas anatômicas que violam meninas de dois anos, armas de tinta que assinam execuções e masculinas leis injustas.

Contra esta barbárie, contra este épico da morte, só nos cabe a insubmissão ativa. A insubmissão não é um ato político: é uma atitude, uma necessidade, uma aposta pela utopia que querem esmagar por lhes dar medo. Porque dá medo imaginar um lugar comum onde percamos a noção do ser e da história e onde sejamos apenas a extensão humana do azar, outra forma da matéria, cada um na sua carne e tocando a dos outros, no território sem poder que levará sempre a espécie humana à inteligência. A insubmissão é mais do que uma náusea por matar: é a necessária revolta contra esta epopéia de miséria. Poderão desaparecer as castas militares. Poderemos aprender a controlar-nos mutuamente, sem pistolas, no consenso. Poderemos fingir que chegamos já ao limite da igualdade. Mas, enquanto existirem os presídios, as favelas, os bairros crematórios, enquanto existir uma fronteira real, existirá o exército.

|

| Máximo Gorki |

"É necessário ter-se

nascido numa sociedade civilizada para se ter a resignação de viver nela toda a

vida sem nunca sentir o desejo de libertar-se dessa esfera de convenções

fátuas, de venenosas mentiras consagradas pelo uso de ambições mesquinhas e

partidarismos acanhados, de diversas formas de falta de sinceridade, em uma

palavra, de toda a loucura da vaidade que gela o coração, corrompe a

inteligência, e tão insensatamente se chama vida civilizada. Nascido e criado

fora desta sociedade, impossível se me torna aceitar essa cultura em doses

fortes, sem experimentar logo a necessidade imediata de fugir para muito longe

das suas complicações e absurdos."

Gorki,

escritor, romancista, dramaturgo e ativista político russo.

Nenhum comentário:

Postar um comentário